Peter Wirz: «Gestatten? Mr. Velodrome!»

Was haben Oltner und Grenchner gemeinsam? Sie reden nicht gerne über ihre Herkunft, weil sie ihre Stadt für zu wenig attraktiv halten. Auch Peter Wirz, seit der ersten Stunde CEO des Tissot Velodrome in Grenchen, hatte früher mit diesem Minderwertigkeitskomplex zu kämpfen. Längst ist er darüber hinweg: «Ich bin ein stolzer Oltner», sagt er heute. Einer, der zwar in Hägendorf wohnt, aber in Grenchen arbeitet – Letzteres seit nunmehr 13 Jahren. Vielleicht hat ihn seine berufliche Herkunft geprägt – zu Demut und Stolz zugleich. Im Dreieck Grenchen – Hägendorf – Olten jedenfalls würden sich andere Zeitgenossen vielleicht weniger ausgeprägt outen. Aber darüber später mehr.

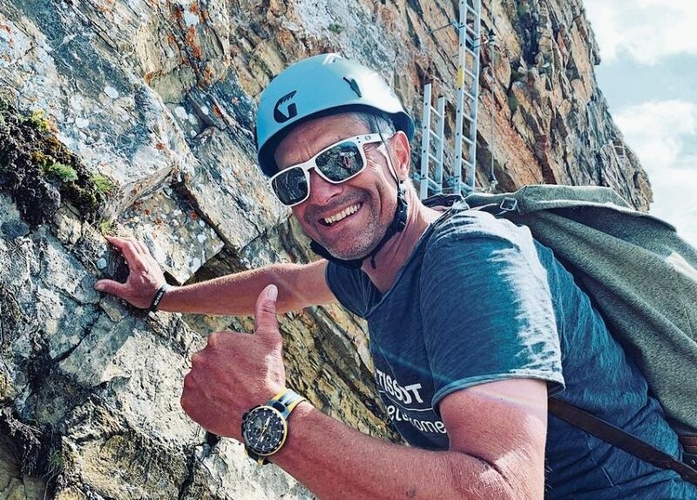

Die Haare sind angegraut, der Body ist aber nach wie vor sportlich getrimmt. Mit einem Strahlen im Gesicht und viel Elan schreitet er die Treppe hinunter ins Parterre dieser Anlage, die als einzige in der Schweiz die Voraussetzung erfüllt, um olympische Wettkämpfe austragen zu können. «Wo wollen wir uns setzen?», fragt er und gibt gleich einen nahe liegenden Vorschlag: im Restaurant La Musette natürlich, dass die Stiftung Velodrome seit einiger Zeit selber führt. «Gastro und Hotellerie sind mit Abstand unsere zwei schwierigsten Produkte.»

Peter Wirz redet nicht lange um den Brei herum. Das merkt man schnell. Er hat gelernt, dass ein solches Unternehmen Lösungen braucht und nicht Probleme, die man vor sich herschiebt und bei denen man nach Gründen sucht, weil man keine Lösung findet. Gibt es ein anderes Wort als «schwierig»? Vielleicht sollte man «anspruchsvoll» sagen. «Die Hotellerie läuft sehr gut. Die Gastronomie könnte besser sein. Das hängt nicht nur von den täglichen Besucherströmen ab, sondern natürlich auch vom Renngeschehen. Je mehr Leute auf den Tribünen sitzen, desto mehr wird gegessen und getrunken. Der Zuschauerstrom hält sich in Grenzen – erst recht nach der Corona-Krise. Einen Grund dafür sieht Wirz im zu kleinen Einzugsgebiet der Uhrenstadt. Dabei sei die Verkehrsanbindung der zweitgrössten Stadt des Kantons genial.

Peter Wirz klagt nicht. Sonst wäre er wohl schon lange nicht mehr hier, um täglich nach neuen Ideen, Geschäftsfeldern und Entwicklungspotenzialen zu suchen. Seit der Eröffnung 2013 ist viel passiert. Das Tissot Velodrome ist ein Leuchtturm der Uhrenstadt, war mehrmals Austragungsort der Generalversammlung der Swatch Group, der Mia Grenchen und 2015 des bisher grössten Anlasses, des Jahresrapports der Logistikbasis der Schweizer Armee mit über 4000 Teilnehmenden. Das Tissot Velodrome wurde für einen Tag zum Hochsicherheitstrakt. Hochrangige Angehörige der Armee und Mitglieder des Bundesrates waren anwesend. Im sportlichen Bereich fanden hier bereits drei Europameisterschaften, Schweizer Meisterschaften und mit der Track Cycling Challenge im Dezember jeweils das bedeutendste Bahnrennen der Schweiz statt. Das Velodrome gilt in der Bahnradszene weltweit als Top of the Top. Diesen Standard gilt es zu halten, auch wenn der Stadt selbst die Radsportgeschichte fehlt und das wohl auch ein Grund dafür ist, dass nicht die ganze Welt ins Velodrome strömt, wenn ein Rennen ansteht.

Die Geschichte, wie Peter Wirz einst zum Geschäftsführer gewählt wurde und wie er seine erste Zeit hier erlebte, ist nicht ganz alltäglich. Der gelernte Metallbauschlosser, der sich stets weiterbildete und unter anderem ein Betriebswirtschaftsstudium absolvierte, arbeitete als Geschäftsführer einer Stahlmetallbaufirma im Baselbiet, als er das Stelleninserat der Stiftung Velodrome Suisse Grenchen sah. Der begeisterte Sportler, der unter anderem während fünf Jahren in der Geschäftsleitung des Powerman Zofingen tätig war, bewarb sich und erhielt die Stelle. Ohne Vitamin B. Von der Stiftung kannte er niemanden. Weder Initiant Andy Rihs noch Projektleiter Beat Zbinden. Beim letzten Gespräch habe ihn Andy Rihs gefragt, ob er Französisch spreche, erinnert sich Wirz schmunzelnd. Ausschlaggebend für den Zuschlag sei das aber nicht gewesen. Er vermutet, dass wohl seine Erfahrung in der Führung eines Unternehmens und seine Arbeit beim Powerman Zofingen, wo er für Marketing und Sponsoring zuständig war, den Ausschlag gegeben haben.

Sein Büro gegenüber dem noch nicht gebauten Velodrome bezog er Anfang September 2012 zusammen mit Michèle Tanner, seiner ersten Weggefährtin im Velodrome. Die ersten Tage waren nicht sehr arbeitsintensiv. Es gab nicht viel mehr als einen Businessplan, Statistiken und einen Computer ohne Daten. Es gab auch kein Bankkonto und damit keine Liquidität, um wenigstens Dinge für den Alltag kaufen zu können. Zum Beispiel Toilettenpapier. Davon habe es keines mehr, teilte Projektleiter Beat Zbinden mit. Manchmal sind die einfachsten Dinge des Alltags Auslöser dafür, um die grösseren erst recht anzupacken.

Für Peter Wirz ist es rückblickend ein grosses Privileg, dass er das Velodrome von Grund auf mitgestalten durfte. Was war das Ziel der Stiftung? Nebst der Hauptaufgabe, der Förderung des Schweizer Radsports, sollte die Arena möglichst gut vermietet werden, Kooperationen, Sponsoren und Werbepartner mussten gesucht werden. So kam der Betrieb zusehends in Gang. Der Sportverband Swiss Cycling zog von Ittigen nach Grenchen, der Schulsport der Berufsschulen ins Velodrome. War die Akquise schwierig? «Nein, es war einfacher als heute.» Die Coronapandemie hat vieles im Lebens- und Arbeitsalltag verändert – aber längst nicht nur zum Guten.

Doch Peter Wirz sucht nach Lösungen, nicht nach Gründen. Auch wenn seit der Pandemie weniger Zuschauer kommen und der Finanzchef den Rotstift ansetzen muss: Am Sport soll nicht gespart werden. «Wir brauchen die internationalen Kontakte, weil beispielsweise Mannschaften aus vielen Ländern hier ihre Trainingslager abhalten. Wir sparen am falschen Ort, wenn wir Rennen streichen.» In Genf, Aigle und neu auch im Tessin sind weitere Velodrome, aber keiner kommt an die Infrastruktur von Grenchen heran. Würde Peter Wirz gerne eine Weltmeisterschaft nach Grenchen holen? Gerne! «Aber das ist für uns eine Nummer zu gross.» 6000 Zuschauer müssten die Halle täglich füllen. Schon das ist ein unerreichbares Ziel – die Arena ist für maximal 4000 ausgelegt. Dazu müssten Kanton und Stadt noch einen dicken Batzen drauflegen. Und selbst dann: «Es ist einfach sehr teuer.» Aber sein Traum ist es – «auch wenn er wohl unerfüllt bleibt».

Es scheint, als gäbe es für Peter Wirz nur seine Arbeit, das Velodrome und dann lange nichts. Oder doch? Er lächelt. «Du meinst, was ich sonst noch mache? Genau: auf der A1 im Stau stehen, Tag für Tag.» Und sonst? Er fährt 5000 bis 6000 Kilometer im Jahr mit dem Fahrrad. Macht Laufsport. Mit seiner Frau macht er Hochtouren und auch mal einen Klettersteig. Seine Familie ist vierköpfig. Eine Tochter (28) und ein Sohn (25) sind in seinem Haushalt aufgewachsen.

Er ist auf dem Weg in den Ruhestand. Wie sieht seine Perspektive aus? «Sie geht in Richtung Work-Life-Balance.» Er ist jetzt 59 Jahre alt und spürt, dass es noch mehr gibt als nur Arbeit. Denkt er daran, früher aufzuhören? Das wäre eine Option, wenn er könnte, eher früher als später. Doch heute und morgen freut er sich über das weitere Entwicklungspotenzial in «seinem» Velodrome mit 13 Mitarbeitenden und insgesamt 50 bis 60 Männern und Frauen, die hier auf verschiedenen Ebenen ein und aus gehen. «Ich habe alles erreicht, was ich wollte, und darauf bin ich stolz. Ich freue mich darauf, das Tissot Velodrome eines Tages meinem Nachfolger übergeben zu können.»